初稽古

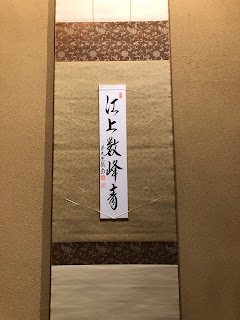

こんにちは、香梅庵です。 今日のお軸は 江上数峰 青 なんと、不肖香梅庵が20代の女の子(姪っ子)に不肖ながら初稽古させていただきました😁 まずは、お辞儀のしかた畳の歩き方、割稽古 お茶の楽しさを伝えたいけどうまく伝える事ができたかな不安しかないけど お気に入りの雨たれ模様の、銘が 街の雨 ガラスの水指 先月練り切り教室で教えていただいた 雨上がり 練り切りの後味の甘さがお抹茶の味と重なる美味しさに感動してくれて、私もこの感動からお茶にはまったので、もしかしてよいきっかけ作りになれたかな とりあえず、しばらくはお稽古に来てくれるらしい。 敷居の低い香梅庵です。 お茶に興味がありましたら、 koubaiankai@gmail.com まで Home Page できました。 https://koubaiankai.wixsite.com/mysite